L'auteur

Samuel Tronçon

Chercheur, Directeur de Résurgences (Recherche et action en sciences sociales). Membre associé de l’Institut de Mathématiques de Luminy (UMR 6206) Membre du groupe LOCI et du groupe LIGC.

stroncon [chez] resurgences.eu

Référence

Samuel Tronçon, « L’insertion des publics précaires : du dispositif aux parcours », Influxus, [En ligne], mis en ligne le 15 octobre 2013. URL : http://www.influxus.eu/article645.html - Consulté le 31 mars 2024.

Samuel Tronçon

Du même auteur

L’insertion des publics précaires : du dispositif aux parcours

par

Résumé

Conséquence des mutations économiques et sociales qui agitent nos sociétés, l'insertion des publics précaires est devenue un enjeu majeur. Mais au delà du phénomène social, se vivent des réalités qui modifient notre approche du travail et du projet de vie. Dans les dispositifs dédiés à l'insertion, on chercherait à intégrer des personnes exclues dans un "système" prévu pour offrir à chacun une place adaptée. Peu de praticiens croient encore pouvoir définir les choses de cette manière. Et ce qui s'expérimente désormais au jour le jour dans ces lieux, ce sont de nouvelles formes d'activité, préfigurant sans doute des aménagements et des questionnements dont toute notre société devra un jour se soucier.Introduction [*]

Apparu dans les années 1970, le secteur de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) est devenu avec le temps un outil essentiel de la lutte contre l’exclusion. Il a été intégré au code du travail par une série d’articles [1] qui en définissent les contours, même s’il reste encore, dans son application sur le terrain, une forme particulière entrepreneuriat social où coexistent la plupart du temps dynamisme économique, humanisme social et militantisme raisonné.

L’idée partagée par tous les acteurs de l’IAE est de favoriser la réinsertion sociale par le retour à une activité économique, en mettant à profit la dynamique vertueuse qu’elle procure pour travailler sur le projet professionnel. On conçoit couramment que ce type de structure assure au moins cinq fonctions, en mixant des aspects issus de l’entreprise classique et d’autres venant du champ de l’intervention sociale : employeur, production, formation, accompagnement socioprofessionnel et développement local. C’est là que réside justement toute la complexité du dispositif d’insertion, qui doit, par exemple, assurer sa fonction d’employeur tout en aidant la personne à développer son projet professionnel et ses aptitudes. Cela a notamment pour conséquence que l’employeur d’insertion sait non seulement que l’employé partira pour un autre emploi, généralement avec des conditions salariales plus intéressantes, mais c’est surtout son objectif essentiel, au mépris de l’intérêt immédiat de la structure.

Nous défendons dans cet article l’idée selon laquelle la structure IAE est un territoire dans lequel s’expérimentent de nouvelles formes d’organisation sociale, où la participation des acteurs est convoquée à tous les niveaux, et où l’activité se conçoit à la fois comme activité de production d’objets et de services à vocation économique, et comme activité de production de soi, c’est à dire d’élaboration et de transformation du parcours (professionnel, personnel).

1 L’expérimentation permanente

En première approximation, on peut entendre la notion d’espace d’expérimentation comme le lieu dans lequel les solutions toute faites perdent leur importance au profit d’une évaluation permanente de l’impact des choix organisationnels et des normes sur les parcours. Cette évaluation ne s’entend donc pas uniquement comme mesure de ce qui est accompli au sens du produit marchand, ou comme quantification de l’accès à l’emploi, mais aussi en tant qu’elle cherche à qualifier l’impact sur les parcours individuels, à identifier l’ouverture et la fermeture de certaines possibilités pour mieux savoir ce qu’elle peut apporter et à quel type de public, et à mesurer la qualité de l’interaction qui se joue entre les salariés et l’organisation. Et cette évaluation n’a de sens que si elle intègre des éléments de concertation.

Que la structure d’insertion soit un espace d’expérimentation ne signifie pas qu’elle est un lieu d’expériences sans orientations, fonctionnant en roue libre, et dans laquelle les personnes et les parcours seraient des cobayes. Dans l’expérimentation, c’est la structure elle-même qui est convoquée en tant que matière sujette à transformations. Et c’est le salarié, qu’il soit en insertion ou membre de l’équipe, qui est acteur de ces opérations. Le travail d’insertion proprement dit, celui qui mène à l’emploi durable, est partiellement poussé sur les marges, comme s’il se réalisait de manière infra-consciente, par une succession de prises de consciences et de micro-ajustements quotidiens, dans l’activité même, plutôt qu’au travers d’une véritable prise en charge de la problématique par des plans d’action préétablis.

Cette idée simple est contre-intuitive pour plusieurs raisons. D’abord parce que notre intuition première du dispositif d’insertion c’est celle d’un organisme spécialisé, qui prend en charge les difficultés sociales des bénéficiaires, et qui exécute des actions pour insérer les personnes qu’il accueille [2]. Ensuite, parce que cela va aussi contre l’idée même que l’on se fait du besoin que peut ressentir une personne en situation d’exclusion : à savoir celui d’être écouté, aidé, soutenu, plutôt que d’être sollicité pour améliorer le dispositif lui-même. Enfin, parce que cela va contre notre habitude qui consiste à séparer l’expert et le néophyte, le soignant et le patient, la victime et son sauveur.

On est en droit de se demander ce qu’il resterait d’insertion dans un dispositif qui se fonderait sur de tels principes. L’objectif de cet article sera justement de montrer que de nombreuses idées reçues sur l’insertion méritent d’être questionnées. Et que ce questionnement, en ce qu’il fait apparaître des lignes de forces à respecter, et des pièges à éviter, valide partiellement au moins cette idée selon laquelle le bénéficiaire ne doit pas être la matière du changement sur laquelle le dispositif opère, mais doit être intégré comme un collaborateur pour la réalisation d’un objectif partagé. Cela ne revient évidemment pas à nier l’impact réel, mais à le replacer dans le contexte qui est le sien : l’impact réel n’est ni contrôlé, ni contrôlable, et encore moins prédictible. Il n’est que constatable. Et ce qui fonctionne dans un lieu, avec des personnes, n’est pas transférable tel quel dans un autre contexte. Cette attention accrue au contexte doit guider toute l’activité d’insertion, et c’est bien en ce sens là qu’il faut entendre l’idée d’expérimentation permanente : le processus d’insertion est sensible au contexte, il nécessite donc un ajustement permanent et une intelligence du terrain dont seuls les acteurs réels (bénéficiaires, accompagnateurs) dans ce contexte particulier sont les dépositaires.

Il faut comprendre aussi que la structure IAE crée un espace protégé à l’intérieur même du système socio-économique, d’où cette notion de territoire après celle d’expérimentation. Il ne s’agit pas de développer des zones de non-droit ou des utopies radicales, qui ne favoriseraient pas l’insertion des personnes dans le système économique dit "réel". Car une partie de la mission, qu’on le veuille ou non, consiste bien en l’adaptation des publics à une certaine forme d’attente sociale et/ou politique. Il faudrait plutôt parler de lieu de transition progressive, ou de déphasage (au sens des transitions de phase en physique), tant la structure IAE est à la fois une structure économique intégrée dans un réseau de relations classiques avec des fournisseurs, des clients, et des tutelles administratives, mais aussi un lieu atypique dans lequel on se trouve à l’abri d’une certaine forme de violence sociale, où le temps est ramené à la dimension de l’activité et du progrès de chacun, et où les fonctions s’aménagent dans un dialogue constant entre les besoins de la structure et les possibilités des personnes. Bien souvent cette dimension protectrice de l’IAE a été critiquée, et on ne peut douter que pour certains elle paraissent décalée avec les besoins d’adaptation que l’on identifie sur le marché de l’emploi, notamment dans le secteur marchand. Mais la professionnalisation croissante des acteurs de l’IAE, leur prise en compte de plus en plus importante des facteurs économiques et des objectifs de rentabilité, ne fait qu’augmenter l’importance de cette dimension. Alors que jusqu’ici elle était adossée à l’histoire même du secteur, c’est à dire à ses racines qui puisent pêle-mêle dans l’éducation populaire, les oeuvres caritatives et l’action sociale, elle devient aujourd’hui un paramètre important de l’organisation, figurant sur le tableau de bord des dirigeants au même titre que celui de la rentabilité. Et sur ce point, les structures IAE constituent bien une sorte d’avant-garde. Il suffit, pour s’en convaincre, de se fier aux mutations actuelles dans le secteur marchand, qui invitent, enfin, à se poser la question du bien-être au travail, des risques psychologiques dûs à la précarité, à la dureté du milieu, aux relations pathogènes en entreprise...

Cette notion d’avant-garde constitue justement la troisième dimension de l’idée de territoire d’expérimentation permanente. Car la structure IAE doit gérer des problématiques et des questionnements qui se trouvent à la pointe de la réflexion actuelle dans le champ du management, celui de la gestion des ressources humaines, voire dans une réflexion plus générale sur l’organisation de nos sociétés. D’abord parce que les structures IAE travaillent sur le terrain avec des publics fortement hétérogènes, dont le seul point commun réside dans la situation sociale, et les freins d’accès à l’emploi. On retrouve sur une même action d’insertion des personnes d’âge différents, de niveaux scolaires variables, dont l’expérience professionnelle varie de l’ignorance totale du monde de l’entreprise à des carrières quasi complètes, parfois sur des postes à responsabilité. Dans ce contexte, les travailleurs de l’IAE sont soumis à la nécessité d’être inventifs, pour adapter la tâche, pour gérer la diversité des représentations du travail, pour s’exprimer dans différents langages (celui du jeune n’ayant jamais travaillé, celui du quinquagénaire ancien gérant d’entreprise) et pour assurer la cohérence de l’action collective.

De grandes entreprises se débattent avec les questions d’interculturalité et investissent des budgets faramineux pour former leurs cadres à la communication interprofessionnelle, à l’appréhension de la diversité. Les structures d’insertion gèrent cette diversité au jour le jour dans toutes les activités quotidiennes et sur toutes les fonctions de l’entreprise. On peut être frappé du décalage, quand d’un côté la diversité devient un nouveau paramètre à prendre en compte, alors que de l’autre c’est une condition de possibilité du travail : l’insertion est par nature confronté à la diversité, et elle tire une large part de sa réussite et de sa richesse de l’approche qu’elle en fait.

Cela va plus loin, car par la mission même de la structure IAE, il est patent que tout est mis en œuvre pour permettre à chacun d’apprendre et d’évoluer. Mais la personne qui entre sur une action d’insertion ne va pas seulement obtenir un travail et une formation, la structure va aussi adapter son organisation, en s’accommodant par exemple d’une non-opérationnalité du salarié sur le poste, ou en faisant en sorte d’adapter la tâche aux besoins de formation de la personne, là où l’entreprise classique se contenterait d’expliciter ses procédures et sa fiche de poste. Il faut ici prendre des exemples. Dans le cas de l’illettrisme par exemple, on choisira de développer au maximum les compétences linguistiques en ajoutant des tâches de lecture et d’écriture (la retranscription de textes par exemple, ou la rédaction de bilans). Pour développer les capacités à communiquer, on intègrera une part de relations publiques sur un poste d’agent administratif. Pour travailler les compétences en calcul, on demandera au maçon de participer à des réunions de chantier où seront préparées les commandes. Chacun de ces tâches, qui ne font pas obligatoirement partie de la définition du poste seront ajustées en permanence, au fur et à mesure où seront détectés des besoins, et seront accompagnées, toujours, par des encadrants techniques, mais aussi par les autres bénéficiaires, plus avancés dans leur parcours, ou plus expérimentés. Ces méthodes sont simples, elles ne sont pas nouvelles et on ne doute pas qu’elles fassent partie du lot commun de tous les formateurs, et de la plupart des situations d’apprentissage. À la différence près qu’elles sont ici intégrées totalement à l’activité, et que la réflexion pédagogique qui les sous-tend n’est pas développée dans un lieu à part, mais dans le cours même de l’action et du parcours individuel.

2 L’objectif et l’indéterminé

Pour analyser les idées reçues de la pratique de l’insertion, il faut commencer par se poser la question des objectifs. On identifie en tout premier lieu l’objectif qui ressort de la mission donnée au dispositif et aux agents. Principalement, celle d’impacter positivement les parcours individuels pour accroître l’employabilité, ou résoudre des freins à l’emploi, ou encore, pour développer les savoirs.

Pour prendre en compte cet objectif, le praticien a besoin de croire à la mission qui lui est donnée, mais par dessus tout, il adhère à l’idée même selon laquelle le dispositif peut impacter les parcours dans un sens déterminé et attendu. C’est là que réside un des problèmes essentiels de la pratique des métiers de l’insertion. Car, si cette croyance est capitale pour continuer à agir, elle est pratiquement dénuée de fondement lorsqu’on considère ce qui se trame : aucun dispositif n’est en soi porteur de son propre usage, et c’est seulement dans la matière de ce qui est fait que réside sa valeur. Autrement dit il est nécessaire de comprendre que l’intervenant-observateur ne saurait être séparé véritablement de son objet d’attention : il est un élément impactant certes, mais il est aussi impacté.

À trop considérer la demande initiale comme un moteur objectif et définitif de l’action, on en viendrait à ne voir dans le dispositif qu’une machine, ce qui ne ferait que reproduire les conditions sociales extérieures, celles mêmes qui génèrent des parcours d’exclusion et de marginalisation.

Il y a ensuite l’objectif dont le bénéficiaire, conscient ou non, est porteur. Cet objectif là, cet usage que la personne souhaite faire, croit faire, ou fera du dispositif n’est pas maîtrisable, n’est pas définissable, n’est pas évaluable directement. Il peut tout au plus être interprété à partir des actes posés par la personne, en situation, par les observateurs et nécessairement donc à posteriori. Il peut aussi être entendu dans la narration que fait la personne de son parcours et de ses attentes. Mais, là comme ailleurs, il ne faut pas croire que l’accès à la vérité de l’objectif soit directe ou même possible. D’abord parce qu’il n’y a de vérité que dans l’intime des personnes, inaccessible parfois même au sujet qui s’introspecte. Ensuite, parce que nous ne savons et n’avons accès qu’à ce que la personne veut bien délivrer de sa vérité : autant dire que cela n’est que local, relatif et éphémère.

Il y enfin l’objectif dont rend compte le parcours, à posteriori lui aussi, mais au sens où il se dégage comme la signification même du dialogue personne/dispositif tel qu’il s’est réalisé. Parcours qui doit être compris non seulement comme l’historique de ce qui a été fait, posé, pensé par les différents acteurs du dispositif, mais aussi comme ce qui a été transformé dans la matière même du dispositif, de l’outil de travail, et du corps de normes à l’issue du parcours. Il y a là quelque chose de bien plus tangible que dans les deux premières instances de l’objectif. D’une part en ce que cela ne suppose pas d’interprétations radicales et de filtres ou de détournements. Au contraire, si interprétation il y a, elle se trouve dans la relation même de la personne au dispositif plutôt que dans un examen intrusif des fins et des moyens du sujet. L’objet est ici le dispositif lui-même, dans son évolution et ses transformations. Il est porteur de la signification allouée par les personnes qui y ont contribué, et le processus qui figure sa transformation est aussi porteur d’un sens. On reconnaîtra l’avantage qu’il y a à ne se baser ni sur l’introspection individuelle, ni sur l’évocation d’une norme préétablie dont on aurait à traduire en actes la finalité. En sorte que, d’une certaine manière, le dispositif en mouvement, est le seul lieu où peut se mesurer véritablement l’objectif.

On en vient ainsi à se poser la question de l’évaluation, donc de la mesure, de la réussite d’un dispositif. Il est bien clair que les structure IAE doivent, rendre compte de leur efficacité, et qu’un moyen de le faire, le plus facile à mettre en oeuvre, mais pas nécessairement le plus efficace, consiste bien en une mesure effective de l’atteinte ou non des objectifs préétablis : accès à l’emploi durable, accès à une formation, accès aux savoirs et aux droits, dynamisation...La critique ne porte donc pas sur la nécessité de l’évaluation, mais sur la place donnée aux critères, tant quantitatifs (combien de CDI ?) que subjectifs, c’est à dire basés sur l’observation du personnel accompagnant. Dans les balbutiements de l’IAE, des années 1970 à 1990, une méthode était couramment utilisée qui rendait un profil assez intéressant de la réussite ou de l’échec des dispositifs. Il s’agissait notamment de décrire les parcours, notamment le parcours de vie, mais surtout d’expliciter ce qui avait été engagé et transformé sur l’activité. Le défaut de la méthode était qu’elle était entièrement soumise à la subjectivité de l’observateur, et qu’elle pouvait servir des fins exogènes (assurer une perception positive du dispositif par ses financeurs), parfois même avec la meilleure volonté d’objectivité (comment ne pas laisser place au pathos lorsque les parcours sont chaotiques et tourmentés). De nombreux dispositifs se sont détournés de cette méthode, qui avait par ailleurs deux inconvénients fondamentaux. D’abord cela rendait publique une histoire dont le bénéficiaire, se confiant dans le cadre intime du bureau de l’accompagnateur, n’avait pas prévu qu’elle serait dévoilée à des personnes extérieures (les contrôleurs de l’action). Ensuite, parce que cela encourageait de manière totalement incontrôlée à appuyer sur les défaites plutôt que sur les réussites, sur les freins plutôt que sur les potentialités ou le capital-humain. Derrière la façade humaniste qui motivait l’usage de cette méthode, se cachaient donc des risques de déviation peu commodes.

Dans les années 1990, les méthodes issues de la psychologie sociale et de la psychométrie ont peu à peu pris leur place dans cet environnement. Le confort d’utilisation procuré par les tests et les protocoles d’évaluation ou d’accompagnement facilitant grandement le travail de l’accompagnateur, et ménageant ses valeurs de respect de la vie privée, d’égalité de traitement et d’objectivité. Cette méthode n’a pourtant pas répondu strictement à la question de l’évaluation du parcours parce qu’elle produisait des limites qui se sont révélées tout autant incontournables. On oublie notamment, dans cet usage des méthodes psychologiques, que les deux participants (bénéficiaire et accompagnateur) ne sont qu’après tout deux collègues de travail d’un même organisme. Et que l’accompagnateur, lorsqu’il reste sur son quant à soi de psychologue intervenant sur le projet professionnel, néglige ce qui fait tout l’intérêt de la démarche IAE, à savoir la connexion profonde qui est faite entre l’activité de production et l’activité de réalisation de soi dans le travail. Bien souvent le bureau de l’accompagnateur a ignoré ce qui se tramait dans le travail de l’atelier. Et bien souvent le travail en atelier n’a pas eu d’égard pour ce qui se jouait dans le bureau du psychologue. Nous aborderons plus loin ces questions, mais il est clair que là encore s’interposent des filtres et des barrières, qui empêchent la communication entre ces deux composantes du travail d’IAE, et méritent d’être thématisées.

Participant à la formation de jeunes psychologues ou conseillers professionnels lors de leurs première expériences sur le terrain, j’ai souvent identifié les mêmes contresens conceptuels qui fabriquent les mêmes erreurs pratiques. Chaque accompagnant connait une limite, sur certains profils ou certaines problématiques, et c’est de la connaissance de cette limite qu’il peut mieux percevoir ses capacités et ses forces dans l’accompagnement. Il est donc normal qu’un débutant ne soit pas suffisamment conscient de ses limites. Mais, certains contresens sont liés à des certitudes qui ressortent en grande partie de nos concepts et de nos méthodes. Le conseiller peut par exemple être persuadé que son rôle est de mettre au jour ce que la personne veut vraiment. Il tire de ses méthodes cette croyance qu’il existe des choses cachées que nous voudrions et que seul le psychologue pourrait rendre à la conscience. Soyez ce que vous êtes, soyez spontané, soyez volontaire, découvrez votre vraie nature : autant d’injonctions pleines de bons sentiments, qui peuvent construire des murs d’incompréhension radicale.

Dans le même ordre d’idée, il est assez courant d’entendre des accompagnateurs s’approprier le projet professionnel de l’Autre, et s’offusquer par exemple qu’il puisse être modifié, abandonné, revisité, ou mis en échec. C’est oublier que l’essentiel de la relation à établir, le point de départ de l’accompagnement, est bien de laisser la personne entièrement libre de ses choix, y compris de ses errances. Et il est totalement contre-productif à long terme de refuser à la personne la maîtrise totale de son projet. Non que cela n’entraînerait pas une certaine réussite à court terme, certains profils exprimant le besoin caractérisé d’être pris en charge, y compris de cette manière. Mais surtout du fait que cela ne serait pas pérenne. Sorti de la relation qui a permis ce recadrage, que deviendrait le projet ? Etablir la relation de conseil en insertion relève avant tout de l’acceptation de ce que l’on est dans la relation, et de celui qui est là, sans instaurer de dépendance. On devrait toujours s’imposer une discipline de vocabulaire, et de conceptualisation, en se refusant certaines facilités de langage. Lorsque par exemple le projet est mis en défaut, tout dépend de ce que la relation a instauré comme cadre de collaboration. Si tant est que les choses aient été claires dans le projet commun au bénéficiaire et à l’accompagnant, une remise en question est toujours possible si elle met en échec l’objet et non la relation. L’inverse n’est pas vrai. Ainsi, la déception de l’accompagnant peut cacher simplement la mise en échec de la relation, derrière l’apparence d’un refus d’agir correctement du bénéficiaire. Il faudrait alors ne pas relater que le bénéficiaire ne veux pas faire ce qu’on lui conseille de faire, mais reconnaître que la relation n’est pas de bonne qualité ou au contraire que le bénéficiaire fait ses propres choix. En somme, cela revient à dire que le conseiller doit manifester en permanence la conscience qu’il a du relatif et de la partialité de son jugement, il ne peut faire autrement [3].

L’essentiel d’une relation équilibrée et dynamique réside en grande partie dans la clarification, dès le début de l’accompagnement, des tenants et des aboutissants du travail qui s’annonce, et de ce que les interlocuteurs s’engagent à développer ensemble. Ce dialogue ne cesse véritablement qu’avec la fin de la relation, même lorsque ce n’est pas explicite. Et il est évident que cette clarification n’est ni aisée, ni absolue.

On ne saurait raisonnablement mettre en place l’évaluation sans tabler dès le départ sur une construction partagée, ou à tout le moins sur sa possibilité. Sur certains dispositifs on a vu apparaître de nouvelles formes d’évaluation qui empruntent aux différentes méthodes connues, et qui surtout, tentent de jouer la carte de la concertation et du dialogue sur les fins et les normes : bilans partagés, bilans libres à chaque étape de parcours, carnet de bord de l’activité technique, entretiens d’étape, questionnaire d’évaluation sur les conditions de travail, évaluation partagée de la démarche qualité, implication dans les processus de décision, fonction trace, valorisation de parcours, analyse des pratiques. L’inventivité est ici débordante, la seule difficulté résidant plutôt dans la manière de rendre compte ensuite de ce qui se trame dans ces moments de dialogue et de réflexion. La synthèse n’est pas aisée et les données sont pléthoriques, mais elles sont parlantes.

3 Le dispositif comme force passive

L’idée force du travail social c’est l’idée selon laquelle le dispositif a une influence sur les parcours individuels. Ce fait semble indéniable lorsqu’il est entendu dans sa forme la plus générique, c’est à dire celle du constat d’un changement : « Mr X. a acquis de nouvelles compétences », « Mme Y. a trouvé un emploi dans sa branche d’activité »... La même idée est pourtant beaucoup plus contestable lorsqu’on en déduit que pour atteindre les bons objectifs, il suffit de développer un bon dispositif. Cette hypothèse est utilisée tant par les tenants de l’éducation sociale, pour qui l’insertion joue un rôle éducatif et formateur, que par ceux de l’adaptation des individus, pour qui l’insertion a pour fonction essentielle de préparer les bénéficiaires aux conditions du marché du travail. Le bon dispositif fait l’individu social adapté. Cette hypothèse de travail, à l’oeuvre dans tous les champs de l’intervention, est largement surestimée pour ne pas dire fausse. Il y a plusieurs raisons pour cela.

D’abord, parce que cela consiste à sous-considérer les conditions plus larges dans lesquelles un dispositif s’insère : un autre dispositif plus englobant auquel il contribue d’une manière ou d’une autre. Typiquement, l’IAE est bien un des bras armés de la politique de l’emploi et de la lutte contre l’exclusion. C’est un fait, même si les dispositifs sont, localement, doués d’une large autonomie.

Si l’on se laissait aller à surinvestir le pouvoir des dispositifs, l’imposture serait totale, et leur efficace réelle serait niée. Car cela reviendrait à admettre que nous développons des outils permettant l’accès à l’emploi là où le système socio-économique n’est pas à même d’offrir suffisamment d’emplois. En allant au bout de cette logique, le rôle de la structure deviendrait bien cynique, et il faudrait la considérer au mieux comme un outil pour gérer la pénurie de main d’oeuvre, sinon comme un moyen de produire de la sélection sociale [4], donc de l’exclusion. Dans cette logique, le parcours d’insertion n’aurait que la vertu d’opérer une sorte de rotation des publics précaires sur les emplois disponibles. Cette vision cynique n’est évidemment pas celle que les travailleurs de l’insertion partagent, mais elle est bien le corrollaire de l’hypothèse de départ.

Ensuite, parce que cela conduit à négliger profondément le rôle qu’a l’individu lui même dans les transformations qu’il va opérer sur soi, dans son parcours. On se demande d’ailleurs comment de tels dispositifs pourraient fonctionner et produire un quelconque résultat si les individus ne participaient pas, activement ou pas, volontairement ou pas, à la réalisation même de l’objectif. Il faut même aller plus loin, et considérer qu’il n’y a que ce que produit l’individu, dans son dialogue avec la norme, aussi bien que dans ses interactions sociales, qui est producteur d’objectif. Même si cela peut paraître exagéré, il est clair que sur le terrain, de nombreuses réussites d’insertion sont le fait d’un conflit ou d’une tension, que la personne entretient avec le dispositif, et qui l’amène à accomplir ce que l’on peut appeller une réussite alors même que l’apparence du pacours qu’elle réalise va à contre courant de ce que l’on attendrait. Le travailleur social, croyant volontiers à l’efficacité du dispositif qu’il croit manoeuvrer, et désireux d’aider la personne, peut ne pas comprendre ce qui se joue dans la tension. Et notre aptitude naturelle à vouloir éviter le conflit, lieu du négatif, peut nous entraîner parfois sur de mauvaises pistes lorsque ce conflit est aussi le lieu d’une interrogation sur les fins, sur la norme et sur les moyens. On souhaiterait n’avoir à faire qu’avec des personnes raisonnables et participantes, grave erreur ! Car le travail d’insertion n’est ni plus efficace, ni plus aisé avec des publics dociles et résignés.

Il en résulte, nous en reparlerons plus bas, que le travail social doit à tout le moins intégrer cette dimension du conflit [5] comme une des formes possibles de la relation, simplement parce qu’elle est parfois voulue par le protagoniste, ou rendue inévitable par les conditions dans lesquels s’exerce le travail d’insertion [6].

La croyance en la toute-puissance du dispositif est aussi une erreur en tant qu’elle nous invite à ignorer le rôle que l’individu va jouer sur la transformation du dispositif lui-même. Où l’on voit d’ailleurs réapparaître ce thème du conflit. Car derrière le conflit apparent, qui porte le plus souvent sur la valeur des normes, leur utilité ou leur équité, il y a presque toujours une mise-en-perspective de leur fonction.

Par la volonté d’abord d’en connaître le rôle dans l’équilibre général du dispositif, vu comme ensemble de règles.

Par la nécessité ensuite de s’approprier la norme pour ne pas simplement la subir, la comprendre pour ne pas se sentir l’objet d’un arbitraire.

Par le besoin enfin d’être son égal, de la regarder en face et de contribuer à son amélioration et/ou à son application.

Où l’on voit aussi réapparaître cette importance de ne pas craindre le conflit et le débat qu’il sous-tend. Car sans acceptation de la possibilité du conflit, on n’envisage pas la possibilité même du dialogue qui résoudra la tension. Ne pas craindre le conflit c’est accepter, intelligemment, la possibilité que la norme soit source de tension, et donc qu’elle puisse mériter une révision. Ou à tout le moins, c’est donner de la valeur à l’intelligence de chacun, en reconnaissant que partout il peut y avoir matière à réfléchir, à construire du sens ensemble, ou à transmettre les valeurs collectives héritées des moments de tension du passé.

Toutes ces remarques nous conduisent à envisager le dispositif comme un espace de tensions entre quatre pôles (la structure, la personne, les normes et les effets), situés sur deux axes qui opposent le vif à l’inerte. La gestion d’un dispositif suppose une régulation permanente de la manière dont s’établissent les rapports entre ces quatre pôles. Il faut non seulement être attentif à l’équilibre général de leurs participation, c’est à dire à leur géométrie, mais aussi à la manière dont s’établissent, se transmettent et se résolvent les tensions. Si en apparence la gestion ou l’animation d’un dispositif ressort uniquement de la définition des fins et des moyens, des normes préexistantes à l’activité, et du contrôle auquel on peut les soumettre, on se rend compte sur le terrain, dans le cadre d’un structure telle que nous la décrivons depuis le début de cet article, à quel point l’accent doit être porté sur la régulation des équilibres et l’ajustement permanent et mutuel de l’inerte et du vif.

Dans cette régulation, l’ingénierie n’est pas simplement l’acte réalisé par le chef de projet ou le manager, il est le résultat de processus complexes, par lesquels l’information est proposée sous forme implicite la plupart du temps, et dont le manager doit être aux aguets. Il va de soi que lorsque cette information est négligée, lorsqu’elle ne remonte pas jusqu’au tableau de bord, c’est soit que l’ingénierie spontanée, collective, ne peut plus transformer cette information implicite en information stratégique (i.e. apte à être qualifiée et identifiée comme telle), soit que l’ingénierie managériale n’a pas la disponibilité suffisante pour y être attentive.

Dans les ateliers et chantiers d’insertion auxquels j’ai eu l’occasion d’intervenir à cette échelle, nous avons concentré une large partie de nos efforts sur ces aspects de circulation des informations stratégiques. De nombreux types de gestion des équilibres ont été testés. Mais les meilleurs résultats ont été obtenus lorsque ont été encouragés les processus suivants :

— la régulation concertée de l’activité, de ses contraintes et de ses orientations

— la distribution des sources d’informations ascendante et descendante

— l’analyse des pratiques dans des comités qualité

— l’analyse des tensions liées à la production, aux relations hiérarchiques, et aux collaborations

Pour qualifier cette notion de "bons résultats", nous en reviendrons à la notion d’équilibre, ou plutôt de stabilité.

Il est clair que dans notre conception, il est fait usage de la tension comme d’une information, qui sert de guide pour élaborer/optimiser les protocoles/codes/représentations. Dans le même temps, un système qui générerait trop de tension perdrait en efficacité. Un système qui n’en produirait pas rendrait aveugle l’ingéniérie collective. L’équilibre à trouver c’est celui d’une alternance entre des phases de stabilité, dans lesquelles les tensions se résorbent, et des phases de tension dans lesquelles une analyse est produite pour améliorer le dispositif. La phase de tension est un moment délicat dans lequel il est capital d’ouvrir tous les capteurs possibles pour discerner une tension endogène d’une tension sans influence sur la qualité du dispositif et des relations. Ou encore, la tension peut nous focaliser sur un élément symbolique très indirectement lié au véritable problème. Et il s’agit de bien analyser la situation si l’on souhaite agir au bon endroit. La phase de stabilité est par contre source d’opacité, dans la mesure où disparaissent les reliefs du dispositif, et où l’on peut négliger des aspects importants de la situation qui sont sources de conflits latents, et qui prennent corps parfois dans les aménagements inconscients que les personnes adoptent pour éviter la tension.

Pour donner corps à ces remarques, nous avons réalisé en 2008 une analyse des situations de conflit à partir d’entretiens auprès de salariés. Nous avons questionné des personnes ayant vécu récemment un conflit en entreprise, qu’il soit mineur et sans conséquence, ou qu’il ait entraîné une procédure administrative. Le corpus collecté était constitué par tous les éléments que les protagonistes voulaient bien mettre à disposition (échange de courriers, sms, mails, événements, témoignages écrits...), et des témoignages récoltés en narration subjective. Nous avons ensuite réalisé une série d’entretiens dirigés, afin d’analyser ensemble les phases et les issues de ces conflits.

Dans notre analyse, nous nous sommes attachés notamment à comparer les histoires racontées par les protagonistes d’un même conflit. Et nous avons cherché à identifier dans chaque conflit le contexte, l’acte à l’origine du conflit, les intentions et les attributions d’intention, la phase de résolution, et les préconisations à posteriori.

Nous avons tiré de cette étude de nombreuses remarques concernant notamment le rôle de la norme et des représentations dans la génèse du conflit. Au premier chef, nous avons constaté sans grand étonnement que lorsqu’apparaît le conflit, les protagonistes ont en général une réflexion stratégique. Ils prévoient leurs "coups" sur la base de ce qu’ils interprètent des intentions de l’autre, alors mêmes qu’ils n’ont aucun accès aux intentions d’autrui, mais simplement à leur inscription dans la réalité. Par ailleurs, la norme joue un rôle essentiel dans la caractérisation de ces intentions, qu’elle soit privée ou sociale, en ce qu’elle donne un guide (à tort ou à raison) pour interpréter ce qui peut être voulu, obtenu, anticipé lorsque l’interlocuteur réalise une certaine action.

Il y aurait bien des choses à dire sur la manière dont la communication s’établit et sur ce que les interlocuteurs retiennent de ces conflits et de leur résolution, tant sur eux-mêmes, que sur les autres. Mais le plus frappant vient de la manière dont les protagonistes caractérisent la différence entre ce qui se joue en situation de conflit et ce qui se joue, à l’inverse en situation non-conflictuelle.

De l’état non-conflictuel, les personnes se souviennent simplement du fait qu’elles se comprenaient, qu’il n’y avait pas d’ambiguïté dans leur relation, et que chacun trouvait son compte dans un échange positif. Le conflit venant tout interrompre, la situation passerait radicalement à un état d’incompréhension radicale, le langage de l’autre devenant brusquement dialectal, sans espoir de se comprendre. Dans certains cas, les personnes admettront s’être leurré sur cette bonne entente du passé, les germes de la discorde étant peut être présents depuis le début de la relation.

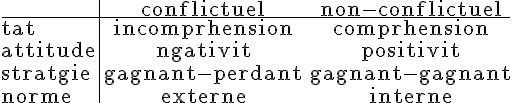

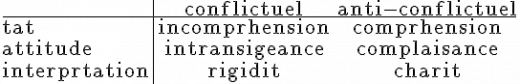

À l’opposé, lorsqu’on analyse les récits proposés, et que l’on compare les structures de leurs interprétations, on est plutôt face au tableau suivant :

Ces remarques nous semblent capitales pour mesurer l’importance de l’analyse des tensions dans la gestion d’un dispositif. Parce qu’elles mettent en évidence le gommage des reliefs auquel peut concourir la situation apaisée, et au contraire, l’attention accrue à certaines charges symboliques dont fait état le conflit. Il nous semble bien que c’est dans la gestion raisonnée de ces phases que se concentre une bonne partie des enjeux de l’ingéniérie sociale.

Il faut, pour terminer, se poser la question du sujet, de cette personne que l’on identifie comme étant "en insertion", et que le dispositif serait voué à transformer. Car il s’agit maintenant de fermer la boucle ouverte au début de cet article, en revenant sur ce qui motive ici la révision du modèle traditionnel de dispositif au profit d’une compréhension philosophique de ce que sont l’accompagnement, le management et les objectifs d’insertion.

Ce sujet, nous l’avons tour à tour dénommé salarié en insertion, bénéficiaire, personne en situation d’exclusion, autant de concepts malaisés qui traduisent l’inconfort général dans lequel nous place la notion même d’insertion. Nous l’avons répété plusieurs fois, il n’y a pas vraiment de dispositif à l’oeuvre comme suite d’actions programmable pour obtenir un résultat prédictible. Il n’y a pas non plus de véritable évaluation de l’action tant qu’elle reste centrée sur un simple constat d’adéquation entre les sorties réalisées et les objectifs politiques qui prédéterminent la mission [7]. De personne en insertion, nous n’en rencontrons réellement jamais, sauf à considérer son statut au regard de la politique de l’emploi et de la lutte contre les exclusions. Nous n’avons à faire qu’à des salariés, travailleurs privés d’emploi, dont la précarité exige de la part des travailleurs de l’insertion une attention particulière pour encourager l’élaboration d’un projet, d’une stratégie adaptative, de moyens de se former, pour s’imprégner d’une culture de l’activité et se positionner face aux normes en développant des usages. Curieusement d’ailleurs, lorsque tous ces éléments sont bien là, il n’est plus besoin de discuter le décalage permanent entre évaluation quantitative et qualitative, objective et subjective, car les résultats sont en général parlants d’eux mêmes, et se soumettent aisément au calcul. La réduction du sujet à son statut de personne en insertion, donc dépendant, donc socialement exogène si ce n’est pathogène, est probablement la pire des déviances qui guette le professionnel de l’insertion, mais aussi l’observateur extérieur. Et c’est d’ailleurs autour de cette question que tourne notre réflexion depuis le début : maintenir l’IAE dans la conformité à sa mission sociale, cela revient justement à privilégier la dimension de l’activité sur celle de l’insertion, pleine de contresens et de faux-semblants. Activité de production certes, mais aussi activité de production de soi.

Dans de nombreuses actions d’insertion, une des tendances louables de ces dernières années a été justement de se libérer du vocabulaire dramatique de l’insertion, pour se recentrer sur celui de l’activité. Préfigurant le même mouvement cette fois non plus sur le langage mais aussi sur les faits, tels que nous venons de le décrire dans cette troisième partie. Cela a consisté notamment à n’utiliser les termes « bénéficiaire, dispositif, parcours d’insertion, freins, diagnostique, savoir-être » ... avec modération et uniquement dans les situations de concertation avec les organismes de contrôle et de prescription. Mais dans la relation aux personnes, ont été imposés au prix d’une gymnastique permanente au début, les termes de collaborateur, entreprise, parcours en entreprise, expérience, bilan, compétences... Cela peut paraître minime, mais c’est avec ce type de modifications qu’ont pu se développer progressivement de véritables espaces d’expérimentation permanente concertée.

Il nous reste à justifier la raison pour laquelle on peut considérer que le sujet est seul acteur des transformations, et en quoi le dispositif joue un rôle important dans leur émergence ou non. Car il faut bien malgré la déconstruction proposée, justifier le rôle passif que nous avons attribué au dispositif.

Nous savons tous que le sujet est le produit de ses interactions. C’est un point fondamental des sciences humaines que d’attirer notre attention sur cette extrême sensibilité au contexte en fonction de l’historique de l’individu [8] par laquelle deux individus dans un même milieu ne réagissent pas de la même manière.

En même temps, cette affirmation peut sembler paradoxale. Car l’intuition immédiate du sujet ne nous donne pas accès à un semble d’interactions mais bien à un individu, doté de normes et de représentations, apte à impacter les choses, cherchant à imposer sa volonté sur la matière. Nous percevons les sujets comme des êtres bien discernables, autonomes, doués de volonté. Mais aussi parce que cette proposition semble inutile et triviale tant je perçois dans le temps la permanence des sujets à travers l’expérience que j’ai d’eux, leur histoire, mes usages d’eux et leurs usages de moi.

Le paradoxe n’est qu’apparent, c’est simplement que le sujet est double. En tant qu’être, je le conçois en synchronie, comme une configuration psychique, le résultat d’une histoire, l’objet d’un jugement. En tant qu’existant, parce que je le perçois en diachronie, comme un processus évolutif, un vécu en train de se réaliser. Voilà les deux moyens dont je dispose pour accéder au sujet et le comprendre, mais voilà aussi les deux moyens par lesquels il me fuit et refuse de se soumettre à mon analyse. Je ne peux saisir le sujet comme objet, l’arrêter dans sa course, et tout ce que je peux saisir de lui n’est qu’une inscription dans le temps et l’espace, comme sujet d’une activité qu’elle soit langagière, cognitive, productive...

Un notion d’origine mathématique (la biorthogonalité [9]) peut nous aider à conceptualiser cette opposition, et à envisager une caractérisation possible :

— l’être c’est ce qui est invariant par transformations, il reste identique dans l’histoire (c’est une catégorie)

— l’existant c’est ce qui s’inscrit dans une réalité, il varie dans le réel et a son identité dans le langage (c’est une réalisation)

De là, on peut alors définir le sujet comme un espace de comportements clos par biorthogonalité. Cela signifie notamment que les inscriptions du sujet dans la réalité se codéterminent par les interactions possibles avec son milieu. Et qu’à l’inverse, le comportement du milieu (l’orthogonal) se codétermine par les interactions que le sujet peut manifester.

Envisager le sujet dans son épaisseur, c’est le définir comme son biorthogonal dans la relation au milieu : le sujet n’est, qu’en tant qu’il se reconnaît, qu’il s’identifie à lui même dans la relation au milieu.

On retrouve bien là le sens de ce que nous introduisions au début par un appel à considérer la personne dans son statut d’opérateur de transformations, le renvoyant à sa propre identité.

Conclusion

On peut entendre le mot insertion en deux sens.

Soit qu’il s’agisse d’une action ordonnée, par laquelle une personne va s’intégrer dans un ensemble, trouver une place, prendre sa place. La structure n’est alors qu’une porte d’entrée sur le monde économique réel.

Soit qu’il s’agisse d’un processus patent, au terme duquel quelqu’un parvient à se reconnaître dans le dialogue qu’il établit avec le milieu, le monde du travail, la société.

Dans le premier cas, nous retombons dans les excés d’une vision structurale, qui consiste à surinvestir la puissance du procédé au détriment de ce qui se vit, et de ce qui se joue dans l’insertion.

Cette position conduit à toute une série de contresens dont chacun doit se méfier dès lors qu’il est amené à travailler dans l’insertion, qu’il soit intervenant ou bénéficiaire.

Dans le second cas, l’insertion peut se concevoir comme un processus de réappropriation de soi, de ses fins, et de ses normes, cela grâce au support d’expérimentation que constitue le dispositif.

Pour la structure, cela consiste principalement en un rôle passif. Celui de mettre à disposition l’outil de travail, les moyens d’apprendre, un environnement propice à la mise en perspective des méthodes et des pratiques, du temps d’introspection, de l’activité.

Pour le bénéficiaire, cela nécessite d’utiliser au maximum les possibilités qu’offre la structure pour explorer des voies, éprouver ses attentes et ses représentations, confronter son expérience propre à l’actuel et au local de cette activité.

Le dispositif IAE constitue donc un territoire privilégié dans lequel s’expérimentent les nouvelles pratiques dont nous avons fait état dans cet article. Il n’est probablement pas le seul, mais il est intéressant de noter à quel point la réflexion nécessitée par les besoins mêmes de l’activité d’insertion, pour assumer ses fins, rejoint tout un ensemble de questions plus générales sur l’activité, qui se posent tant au niveau de l’entreprise, qu’à l’échelle de la société toute entière.

[*] Cet article est issu d’une conférence donnée dans le cadre du cycle "Les sciences humaines en question" organisé avec l’Université de Provence (centre de Digne les Bains) par l’association "Résurgences". Cet article a été proposé pour le premier numéro de la revue Influxus.

[1] Voir notamment l’article L5132-1 : L’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement. L’insertion par l’activité économique, notamment par la création d’activités économiques, contribue également au développement des territoires.

[2] Ce qui est en partie vrai.

[3] Sur ces questions, on pourra notamment se reporter aux ouvrages de :

J.-C. Abric (éd). Exclusion sociale insertion et prévention. Eres, 1996.

M. Autes. Les paradoxes du travail social. Dunod, 2004.

D. Castra. L’insertion professionnelle des publics précaires. PUF, 2003.

[4] Rendre employables les personnes exclues du marché de l’emploi, cela implique bien que d’autres personnes devront connaître le chômage pour permettre l’accession des premières à une activité, toute choses égales par ailleurs.

[5] Evidemment, on ne parle pas là de conflits dangereux, liés à une oppression ou à une quelconque volonté de nuire, mais bien d’opposition raisonnable.

[6] Dans un contexte de grande brutalité économique et sociale, comment s’étonner de la décompensation dont font preuve certains bénéficiaires à leur arrivée sur un chantier d’insertion. Ici encore, intégrer la dimension du conflit ne veut pas dire accepter la violence comme un droit, mais comme un fait dont on peut tirer parti. Si violence il y a, c’est qu’il y a matière à débattre, et donc opportunité de se frayer une issue.

[7] Je le répète encore, un dispositif serait-il adéquat s’il réussissait ses résultats d’accès à l’emploi, en pratiquant une forme de brutalité sociale sur les intéressés, ou en ne mettant aucun contenu normatif et culturel à disposition des personnes pour leur apprentissage et leur enrichissement personnel ? A l’inverse, considérerait-on qu’un dispositif est inadéquat s’il permettait d’armer fortement les bénéficiaires à affronter les conditions sociales du dehors, ou à contourner leurs freins en développant des projets de vie adaptés à leur situation propre, même en l’absence d’emploi pérenne à l’issue de leur passage en insertion ?

[8] C’est d’ailleurs là que l’on voit la différence avec les machines qui ne sont sensibles qu’aux conditions initiales.

[9] J-Y Girard. Locus Solum. Mathematical Structures in Computer Science, 2001.